持續脹氣是小腸細菌過度生長SIBO造成的嗎?|李宜霖醫師

2023-07-05〔胃食道逆流Q&A〕請大家準備好題目,有問必答|李宜霖醫師

2023-07-24先分享案例。一位約10歲的小女生,去年開始發現大便帶血,最初以為只是大便不順導致肛裂流血,但父母仍有疑慮。

˙打了新冠肺炎疫苗後大便出血更嚴重。

˙仔細檢查後發現腸道有受傷發炎,最後確診為潰瘍性結腸炎。這是一種自體免疫疾病。

˙本來吃藥控制得不錯,但運氣不佳得到新冠肺炎,導致症狀一發不可收拾。

˙最後以生物製劑控制勉強將潰瘍性結腸炎控制下來。

˙每一次刺激(打疫苗、感染新冠肺炎)都讓疾病加重一次。

腸胃道疾病因為新冠病毒的攻擊(疫苗也是小刺激),讓狀況更加惡化。依照政府統計有1000萬人得過新冠肺炎,預估造成長新冠症狀的人約有2、3百萬,這是一個相對重要的題目。

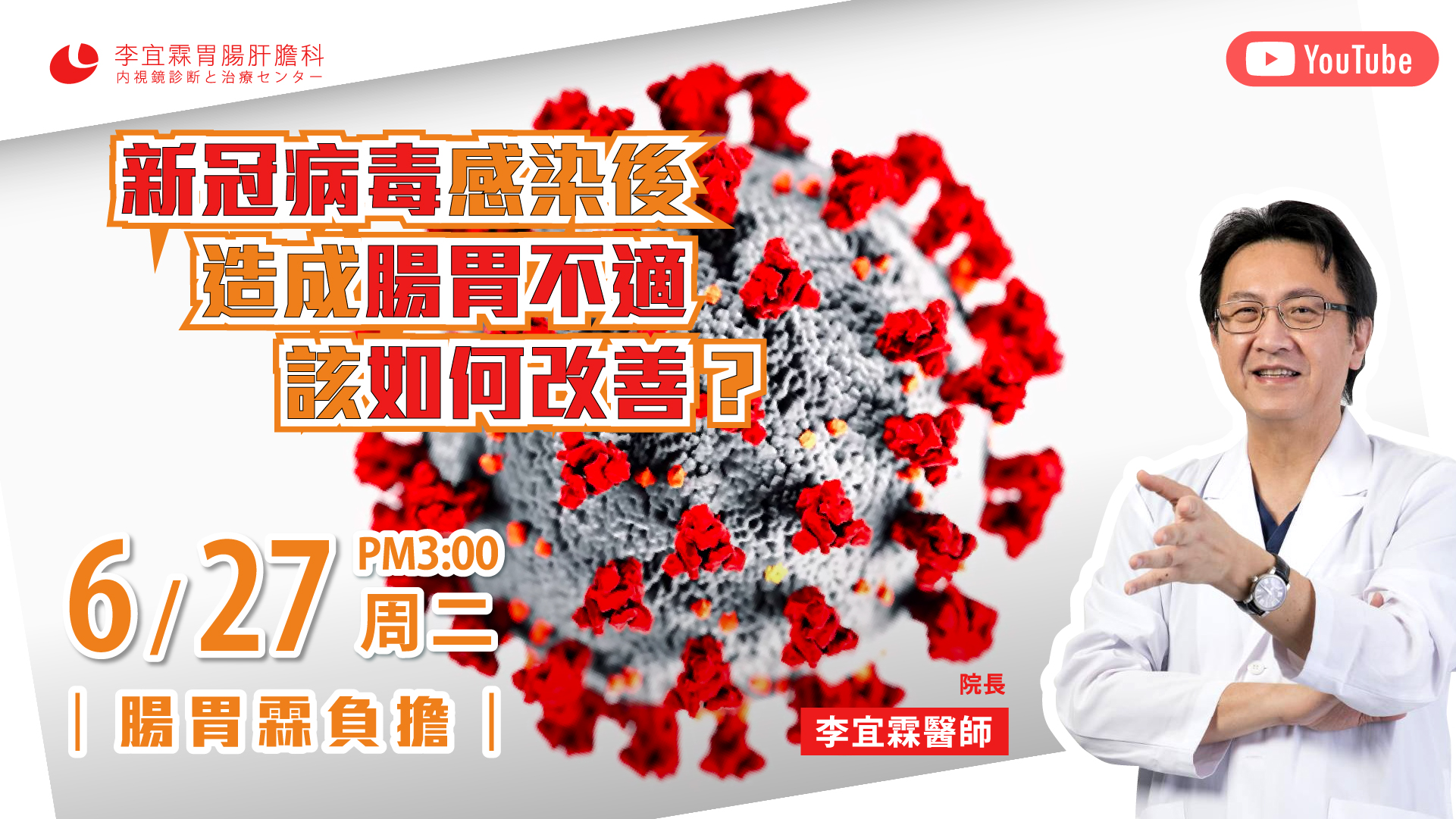

什麼是Long-COVID長新冠?

04:38~07:37

其實定義是模糊的,但是以大家可以接受的WHO定義為準。世界衛生組織(WHO)的定義是:長新冠是指最初感染COVID-19後持續出現症狀或恢復期間出現新的症狀,而這些症狀持續超過12周(3個月)。

雖不一定是100%正確,往後還會再調整。為何只訂3個月?這其實只是專家之間的討論而已。請接著看下面這張圖片,這是一非常典型得到新冠肺炎之後的表現:

˙利用PCR找到病毒。

˙在感染新冠病毒5天之後大概就沒什麼傳染力,但體內仍有病毒,

˙感染後1~2星期之後,經常會有陰轉陽、陽轉陰等現象。

˙一般而言,大約4~5周之後大概就驗不到病毒。

˙身體對新冠病毒產生的抗體慢慢會出現。

1、已經沒有病毒,為何還會出現症狀?

已經沒有病毒的情況下,身體持續還有不正常的症狀,就叫做長新冠。但現在一般認為,在2、3個月左右若還有症狀,在醫學界都可稱為長新冠。

2、長新冠的差異性很大

˙意見仍分歧,但大致共同認定,即使病毒已經清除,但仍持續有各種症狀就稱為長新冠。

˙長新冠的症狀或持續時間在不同人之間可能存在極大差異。

˙發生率:家報告差異很大,一般調查大約10~30%。

為何會有Long-COVID長新冠?

07:38~19:45

明明體內已經沒有病毒,為何還會有Long-COVID長新冠症狀?

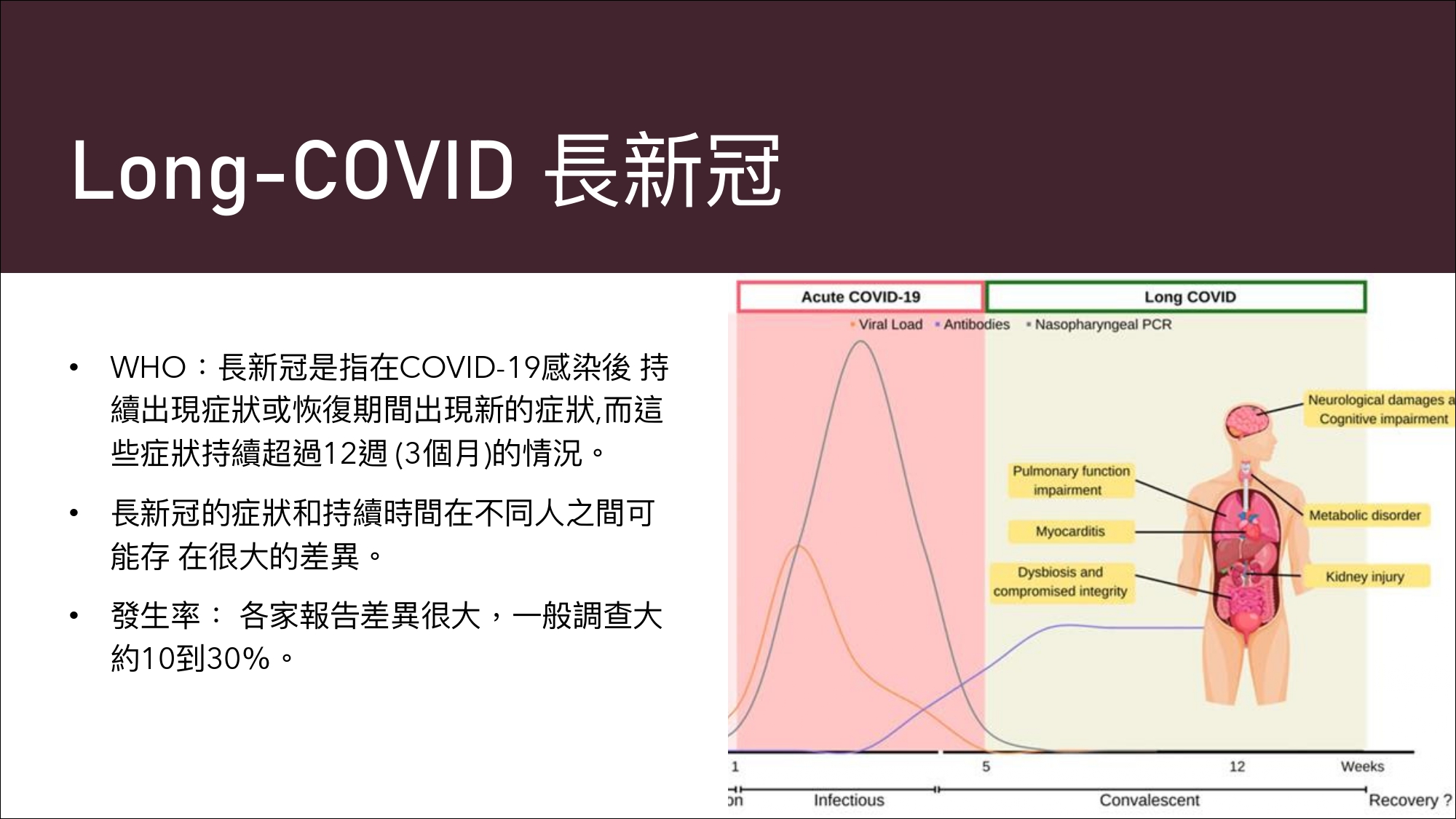

1、Long-COVID的可能機轉

造成長新冠的原因有很多,在醫學界還不能百分百肯定到底是什麼原因造成。

找一些知名的文獻供大家參考。

A、下圖是來自2022年Trends in Immunology的看法

長新冠的機制有6種:

a沒有病毒顆粒,但是抗原還在,是抗原引起身體的反應。

b新冠之後,造成組織持續性發炎,因此症狀會持續。

c受病毒感染之後,會造成其它病毒再活化(例如,潛伏在體內的泡疹病毒)。

d感染導致腸道菌種失衡(dysbiosis)。後面詳談。

e病毒攻擊血管,造成內皮細胞損傷,連帶造成血液容易凝集、造成栓塞。

f造成自體免疫抗體的形成(誘發更多自體免疫)。

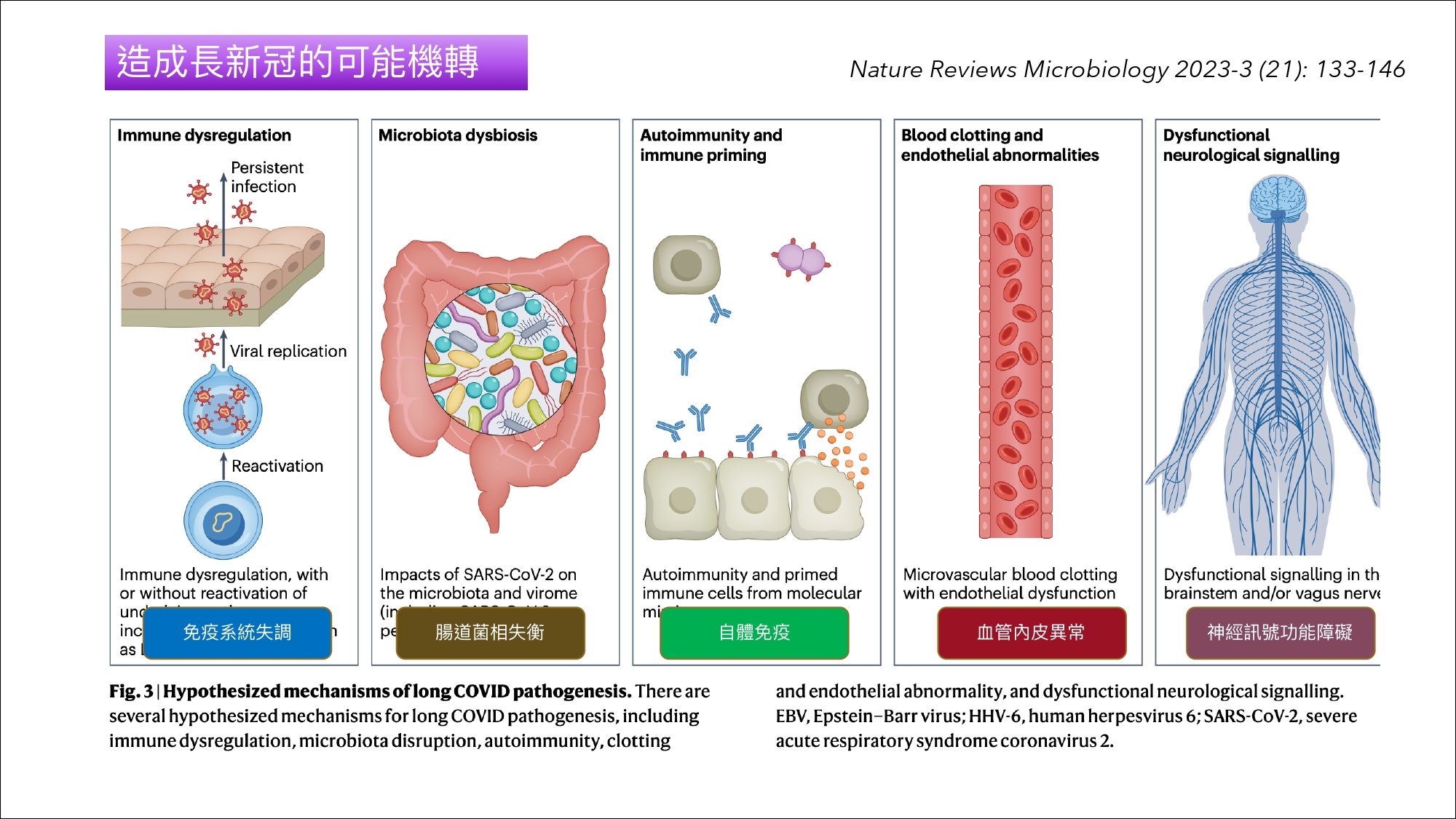

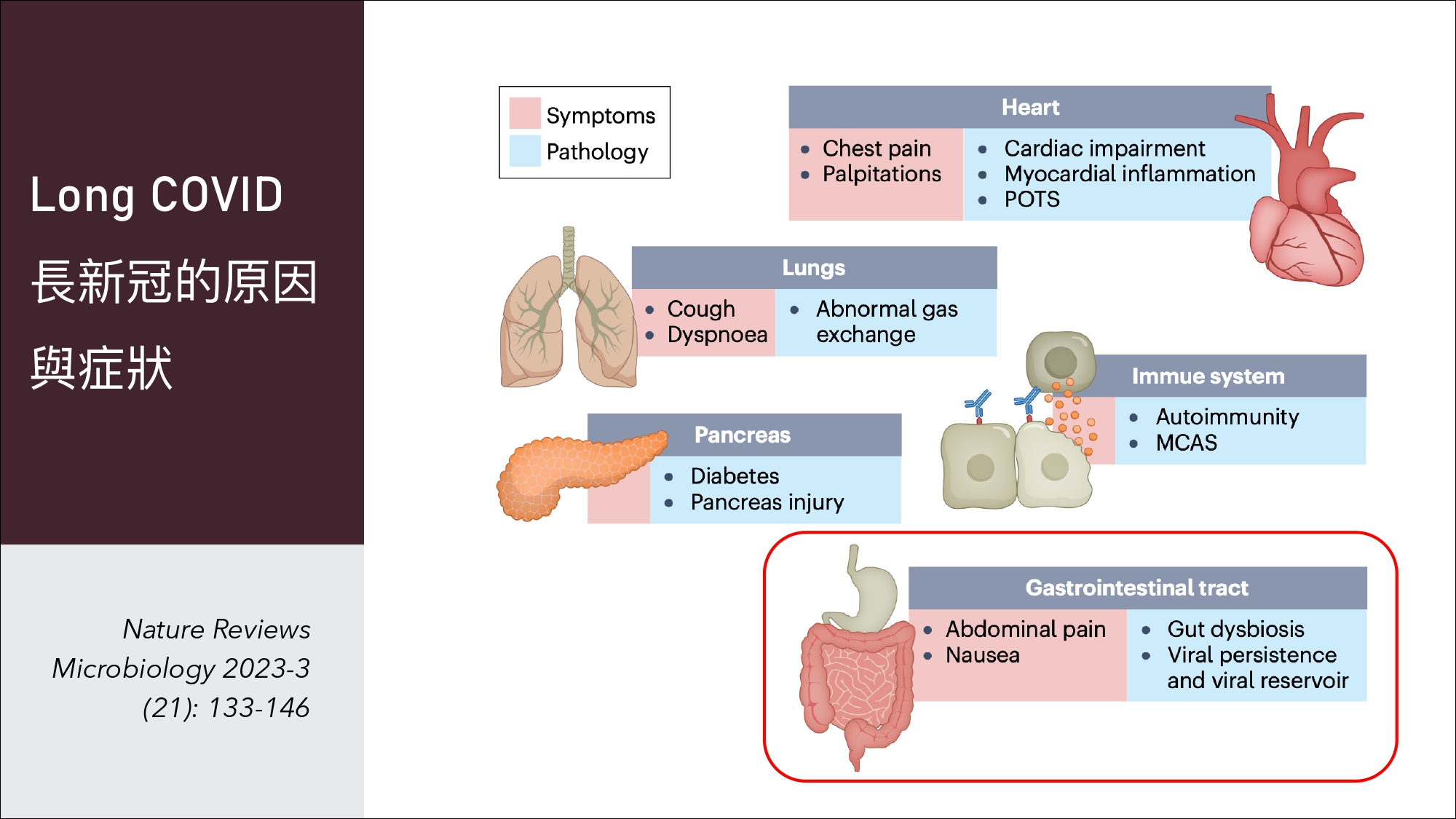

B、下圖是來自2023年Nature Reviews Microbiology的研究報告

長新冠的機制有5種:

a免疫系統失衡,免疫細胞受到調節、改變。

b腸道菌相失衡有絕對的關係,例如,小腸內細菌變多、大腸好壞菌失衡。

c自體免疫影響身體。

d血管內皮異常,容易造成小血管阻塞。

e神經訊號功能障礙。

兩本醫學雜誌中的共通項目是免疫系統調節、腸道菌相失衡、血管內皮異常有關。既然有這麼多可能性,有哪些是可以靠自己的力量調控、讓自己的狀況變得比較好?

只有腸道菌相失衡。這部分在之前直播中都有談過,腸漏症(腸道通透性改變)、SIBO等等是可以被改變、被調節的,因此特別提出來討論。

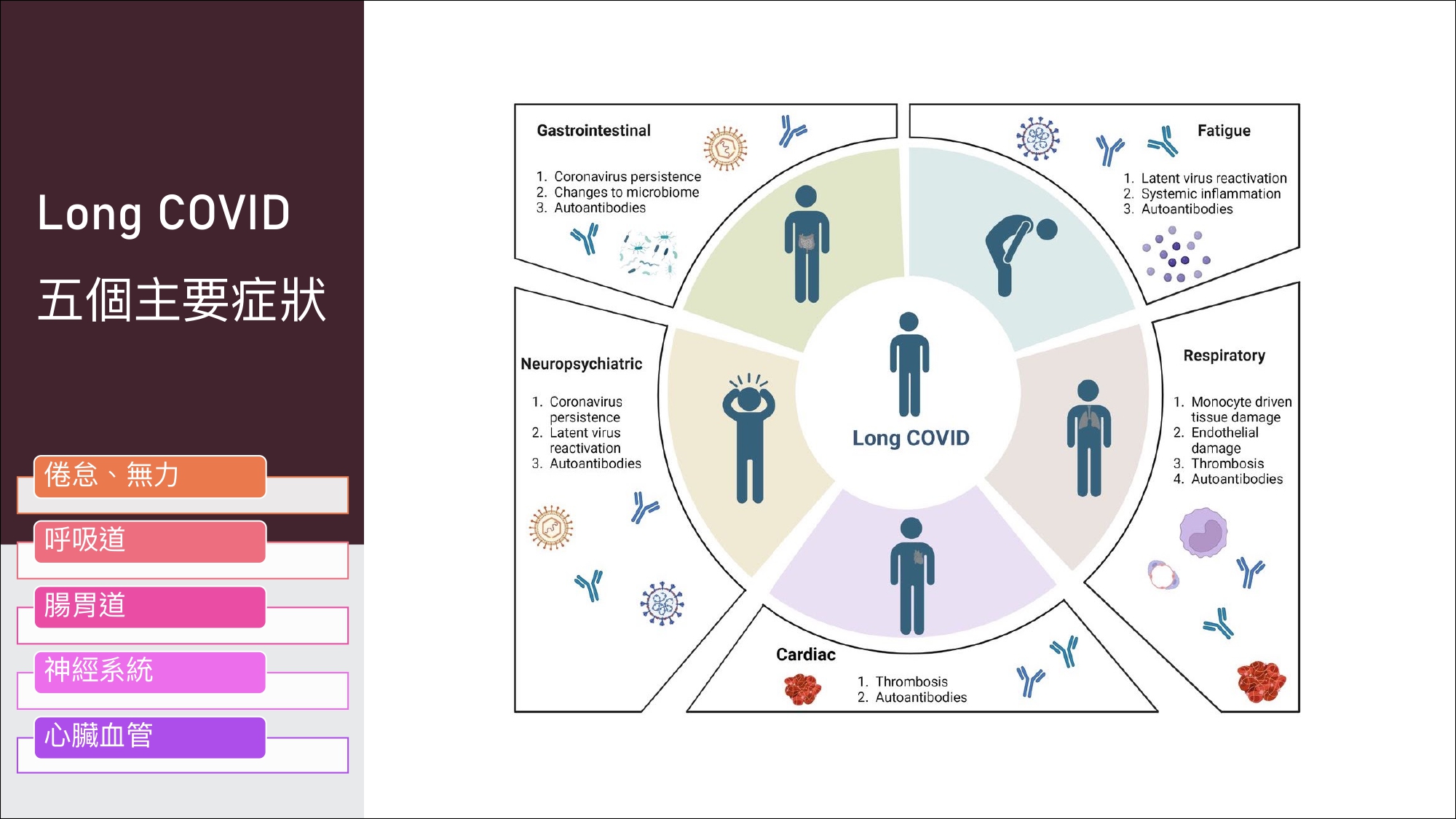

2、Long-COVID的五大類症狀

A、倦怠、無力、提不起勁、頭暈,這是最多人會有的症狀。

B、呼吸道,常見咳嗽、會喘、胸悶、喉嚨有痰等。

C、腸胃道,例如,胃酸逆流、排便改變、肚子脹氣、甚至腹痛。

D、神經系統,最知名的是腦霧,腦袋鈍鈍的、思考速度會變慢。

E、心臟血管,有些人腿部會腫脹、有人會心跳加速(會喘不過氣)。

若真的得了新冠肺炎,觀察一下自己是否有類似相關的問題。

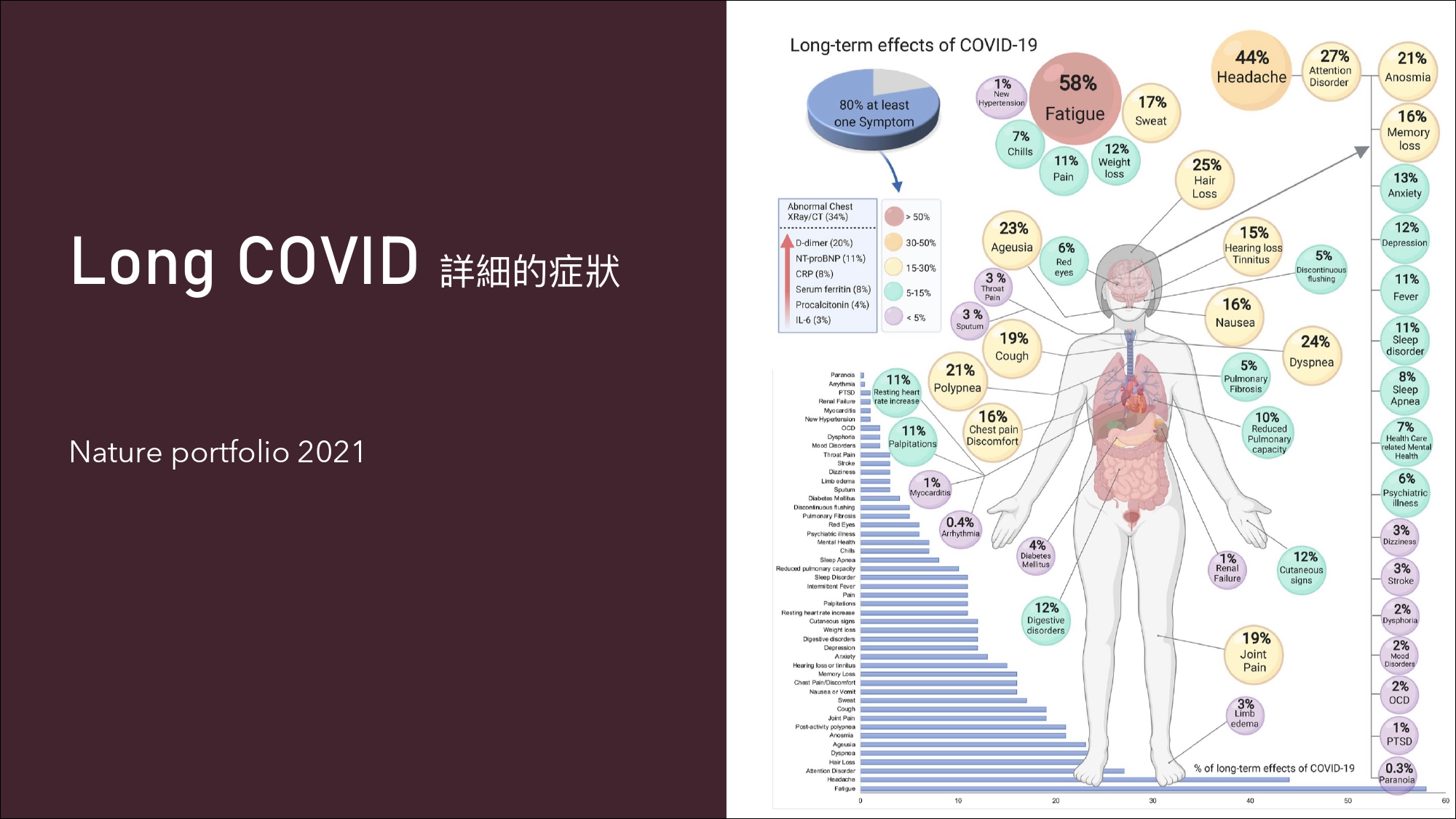

3、Long-COVID的詳細症狀

來自Nature Portfolio 2021。

˙感覺疲倦是最多人有的症狀,將近6成;另外頭痛、頭暈約4成。

˙這是2021那時候的統計,至於是不是只有這樣?不一定。

˙可能症狀有這麼多,幾乎全身到處都有。

上一張圖片的症狀主要分成五大類,若以細項而言,約2、30項。大家莫衷一是的主因在於太過複雜,各種症狀幾乎都可能出現。我們給大家看的是大原則,不必細看,不過,長新冠確實是個問題。

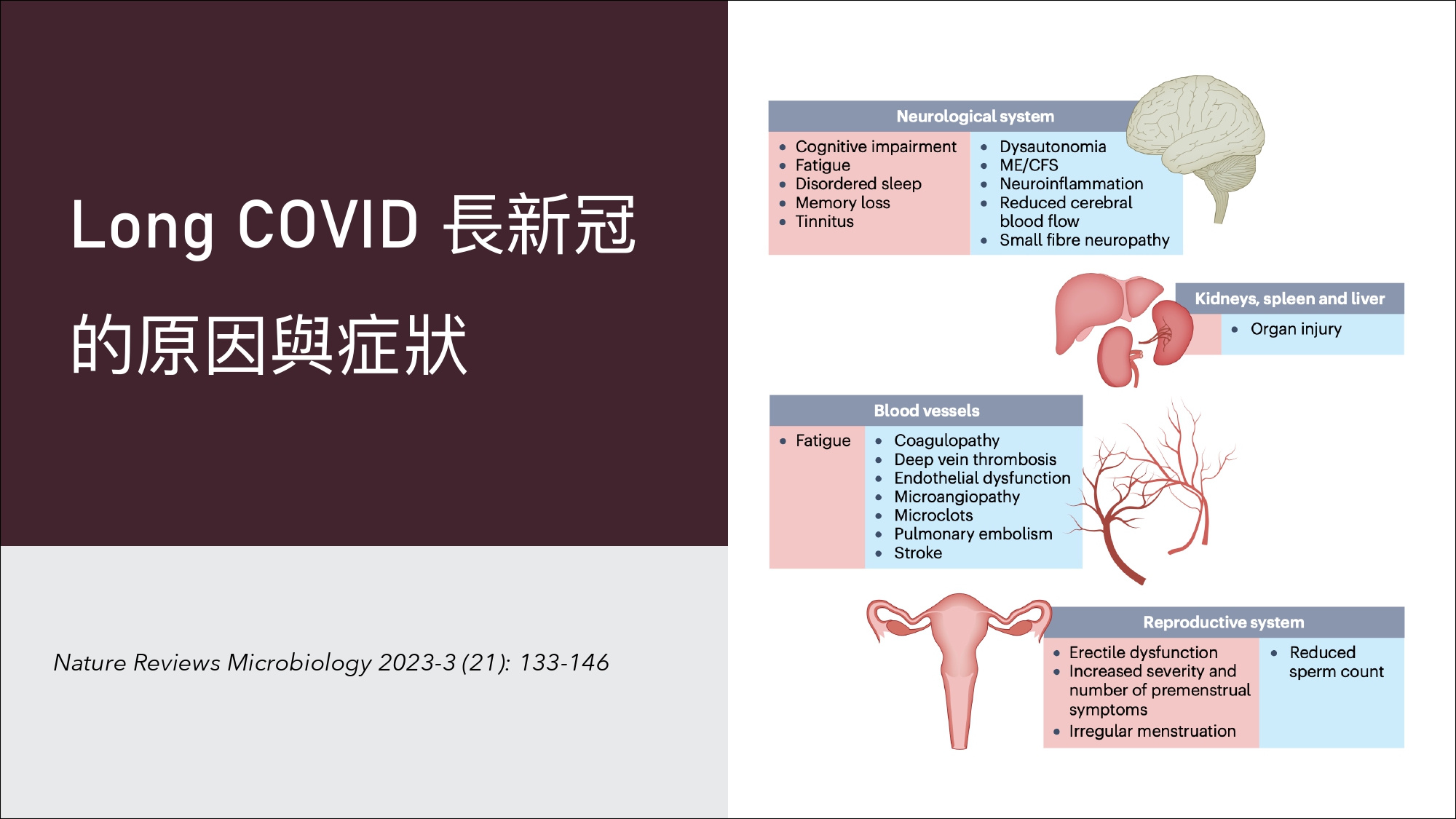

4、Long-COVID的原因與症狀

來自最新2023年Nature Reviews Microbiology。長新冠的症狀發生於以下各種組織器官及其症狀:

˙神經系統

˙腎臟(受損)、脾臟與肝臟

˙血管(變得容易阻塞)

˙生殖系統

˙心臟(心律不整)

˙肺臟(呼吸道)

˙胰臟

˙免疫系統

˙腸胃道

由上兩張圖片,長新冠有各式各樣的表現。

Long-COVID會造成腸胃道的症狀與原因

19:46~26:12

大部分新冠病毒是從呼吸道進入身體,戴口罩的目的就在於此。那麼,為何會轉進腸胃道?(這個問題,觀眾可以先想想。)

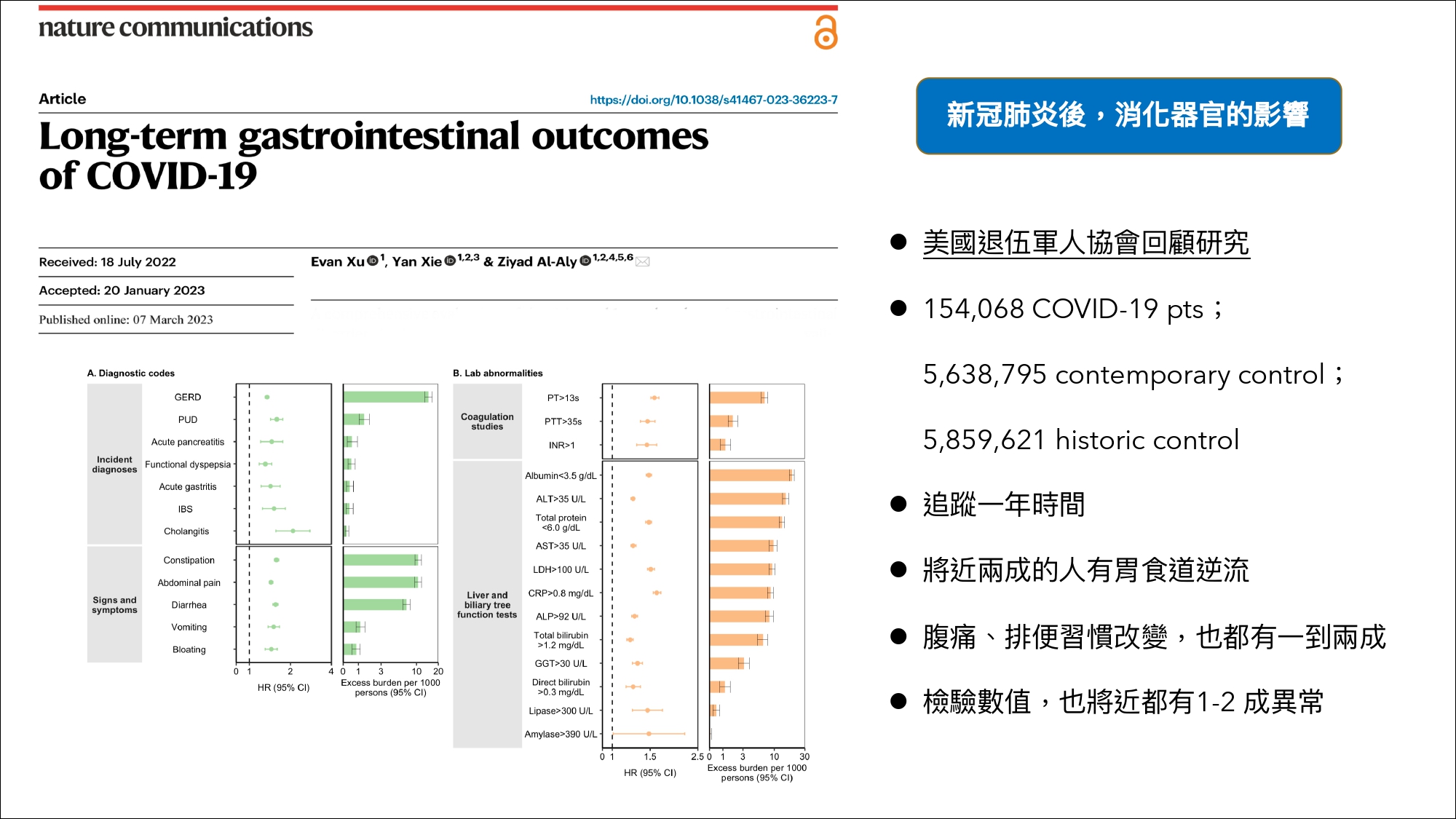

來自nature communication的研究顯示,

1、新冠肺炎後,消化器官的影響

˙美國退伍軍人協會回顧研究

˙樣本:154,068 COVID-19 pts ,15萬得新冠肺炎的病人

-5,638,795 contemporary control,五百多萬當下的控制組(沒有得新冠肺炎)

-5,859,621 historic control,五百多萬的歷史對照組

這是一個非常大型的研究。研究比較得新冠肺炎、與沒有得新冠肺炎的人在這一年的時間,腸胃道的”症狀”與”疾病”有何不同:

˙將近兩成的人有胃食道逆流,消化性潰瘍疾病的風險也增加

˙腹痛、排便習慣改變也有一到兩成,消化不良的情況會增加

˙急性胃炎、大腸急躁症、膽道發炎、胰臟發炎的情況也增加

˙檢驗肝功能指數(SGOT、SGPT),也有將近1~2成的異常

由上面的初步研究顯示,感染新冠肺炎之後即使經過一段時間,不論是1症狀、或是2疾病本身也增加,不僅是腸胃道,連肝臟都受波及。

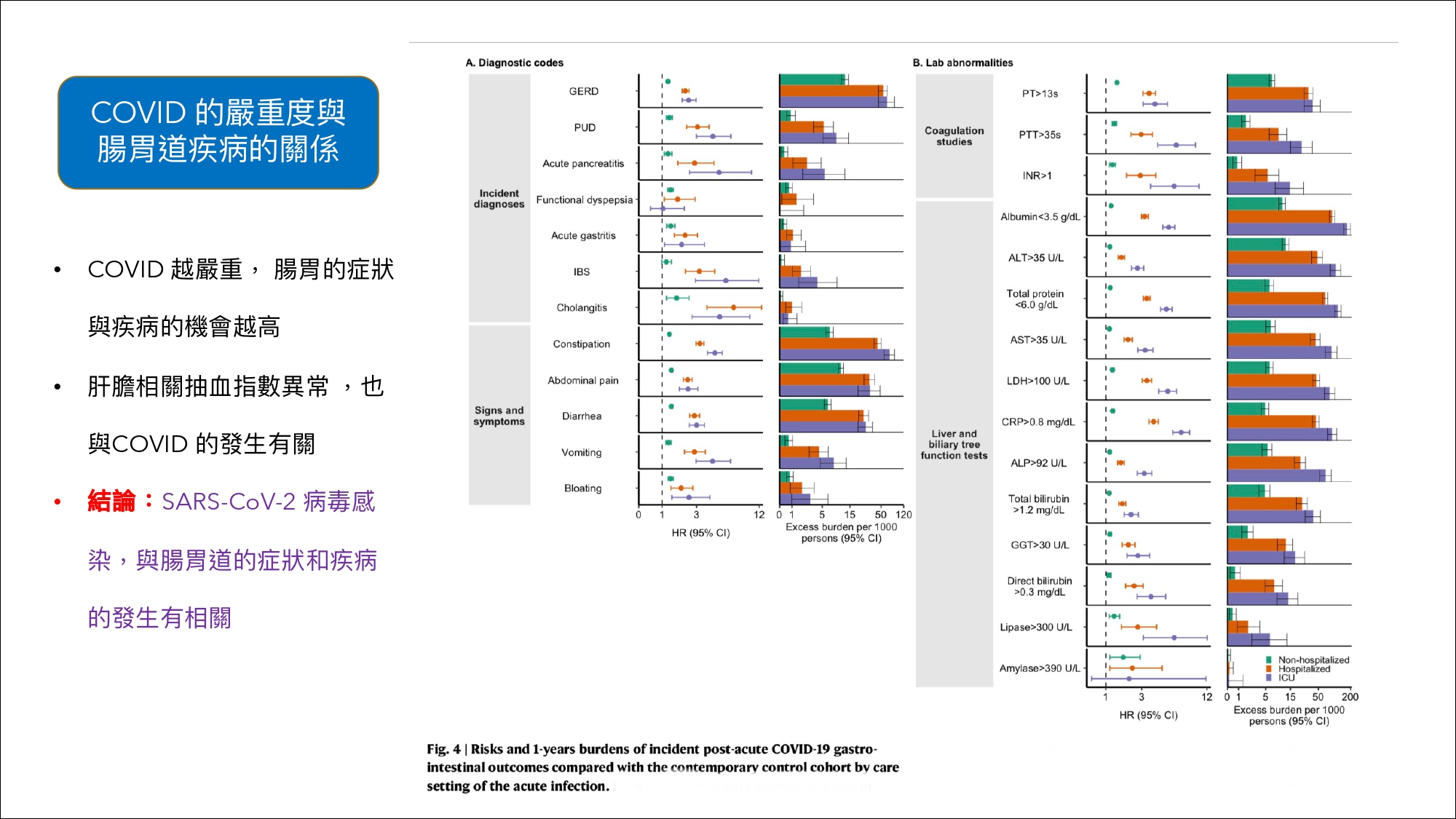

2、COVID的嚴重度與腸胃道疾病的關係

把得到新冠肺炎病人的嚴重程度分為:

˙輕度:門診之後回家吃藥、休息即可

˙中度:不太嚴重,但需要住院觀察

˙重度:住加護病房

˙COVID愈嚴重,腸胃的症狀與疾病的機會愈高,輕度風險低、重度風險高

˙肝、膽相關的血指數異常,也與COVID的發生有關

結論,SARS-CoV-2病毒感染,與腸胃道症狀和疾病的發生有明確增加的趨勢。

在前面提過,Dysbiosis腸道菌相失衡,是進一步造成Long COVID的一個重要原因。菌相失衡造成腸胃道的改變確實是存在的,否則不應該存在這些現象。

SARS-COV2為什麼會造成腸道菌相失衡?

26:28~38:50

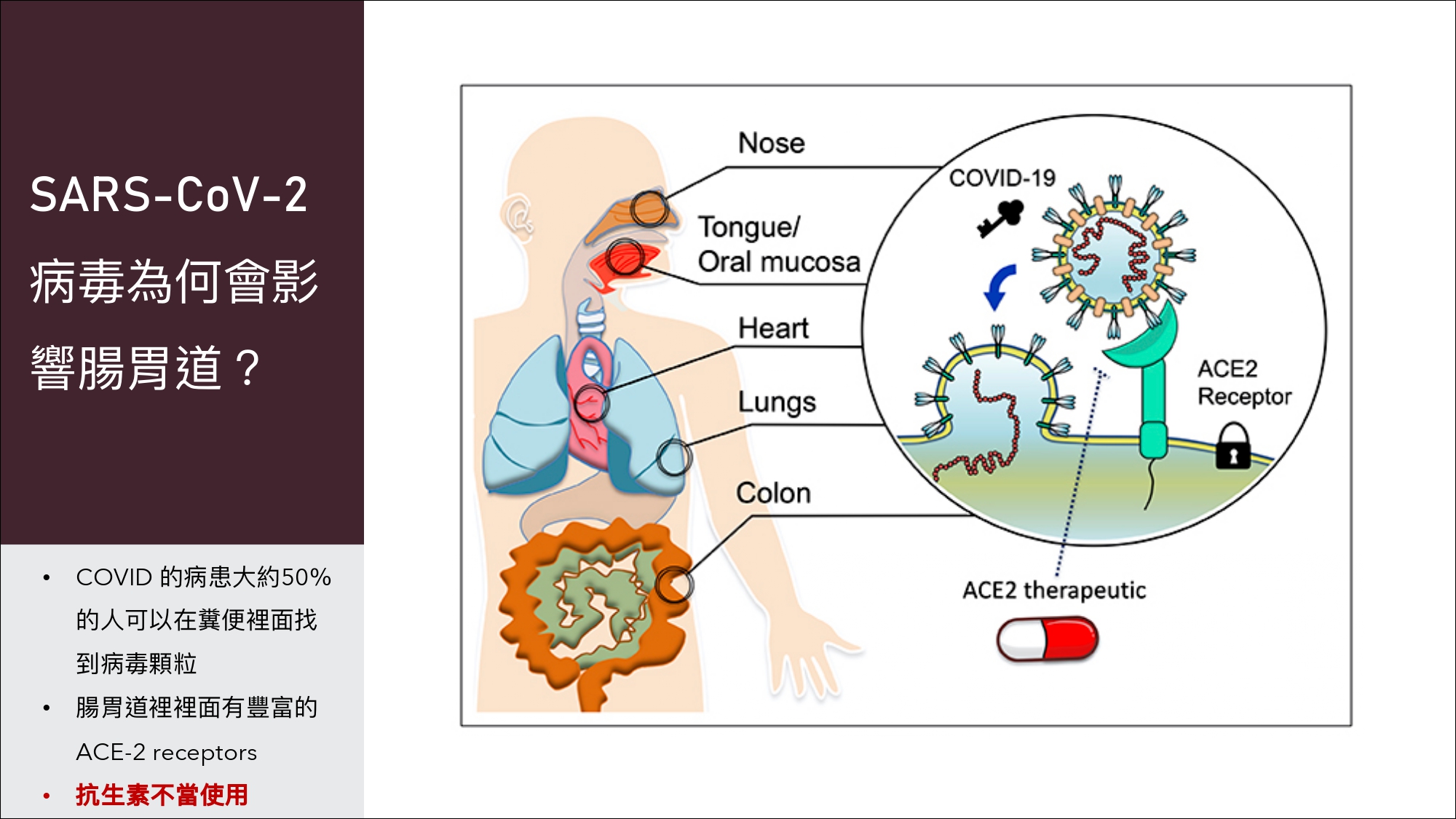

一般而言,新冠病毒是由呼吸道進入人體,為何會跑到腸胃道?這兩者應該不相干。

1、SARS-COV2為什麼會影響腸胃道?

A、呼吸與飲食的交會處是口咽

˙呼吸時候,空氣經由鼻腔→口咽→氣管→肺臟。

˙飲食時候,食物經由口腔→口咽→食道→胃→腸。

呼吸道與消化道有個交會處是”口咽”(一般指的是咽喉處),即使是經由呼吸道感染的病毒,有部分經過口咽而被吞進腸胃道。這也是為何得了新冠之後,在糞便裡可以驗到新冠病毒(有將近一半的人可以驗出病毒)。

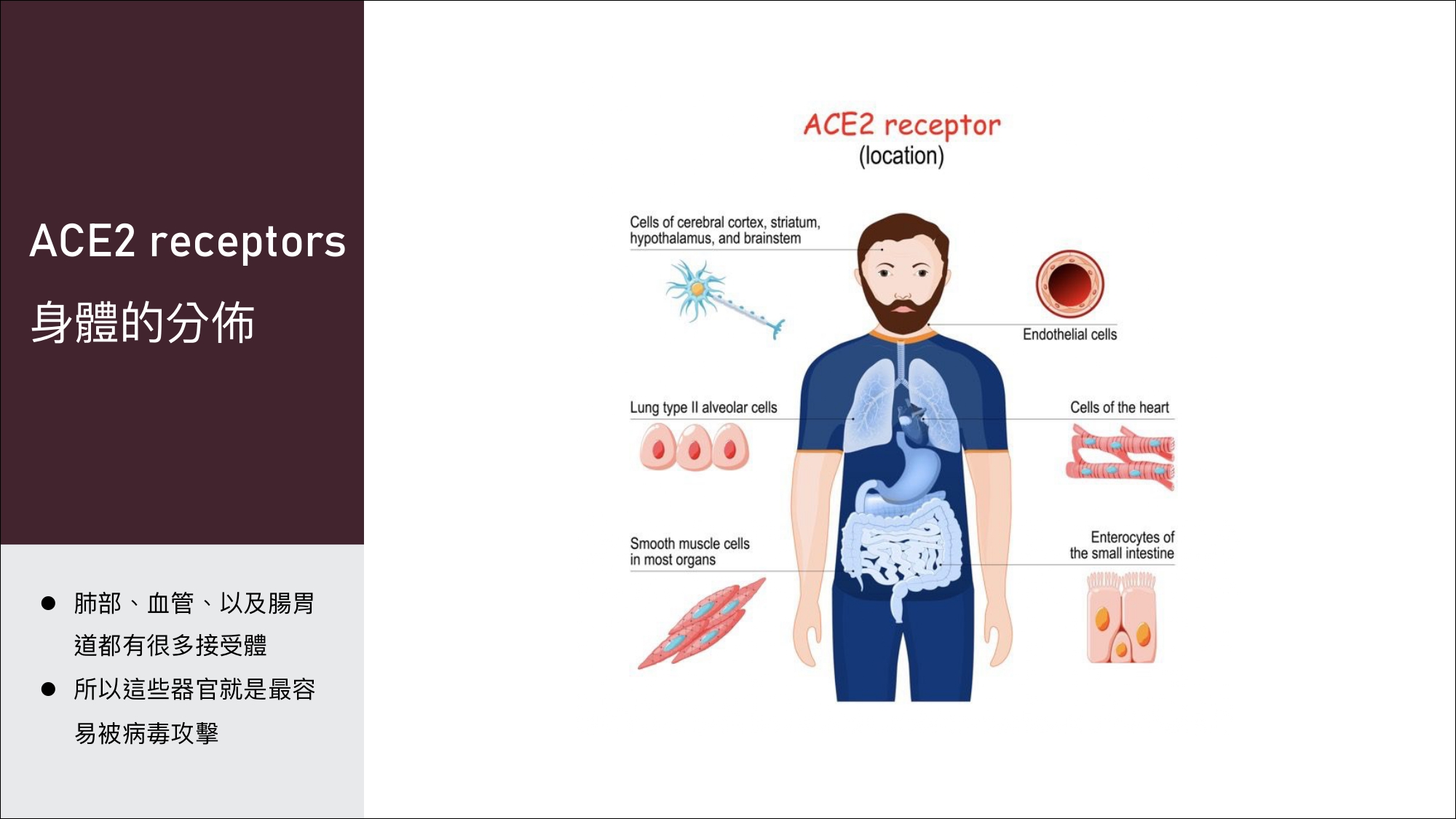

B、ACE2接受體(receptor)

無論是呼吸道(肺臟)或腸胃道(大腸)細胞,都有ACE2接受體(receptor)。

˙呼吸道有許多ACE2接受體,病毒進入體內之後,有接受體病毒才能進入細胞,接著繁殖,並引起發炎、免疫反應。

˙腸胃道細胞也有許多ACE2接受體,進入腸胃道之後也會引起作用。

˙新冠肺炎不但會在呼吸道引起症狀,因此也會在腸胃道引起症狀,是新冠病毒最容易攻擊的兩個器官。

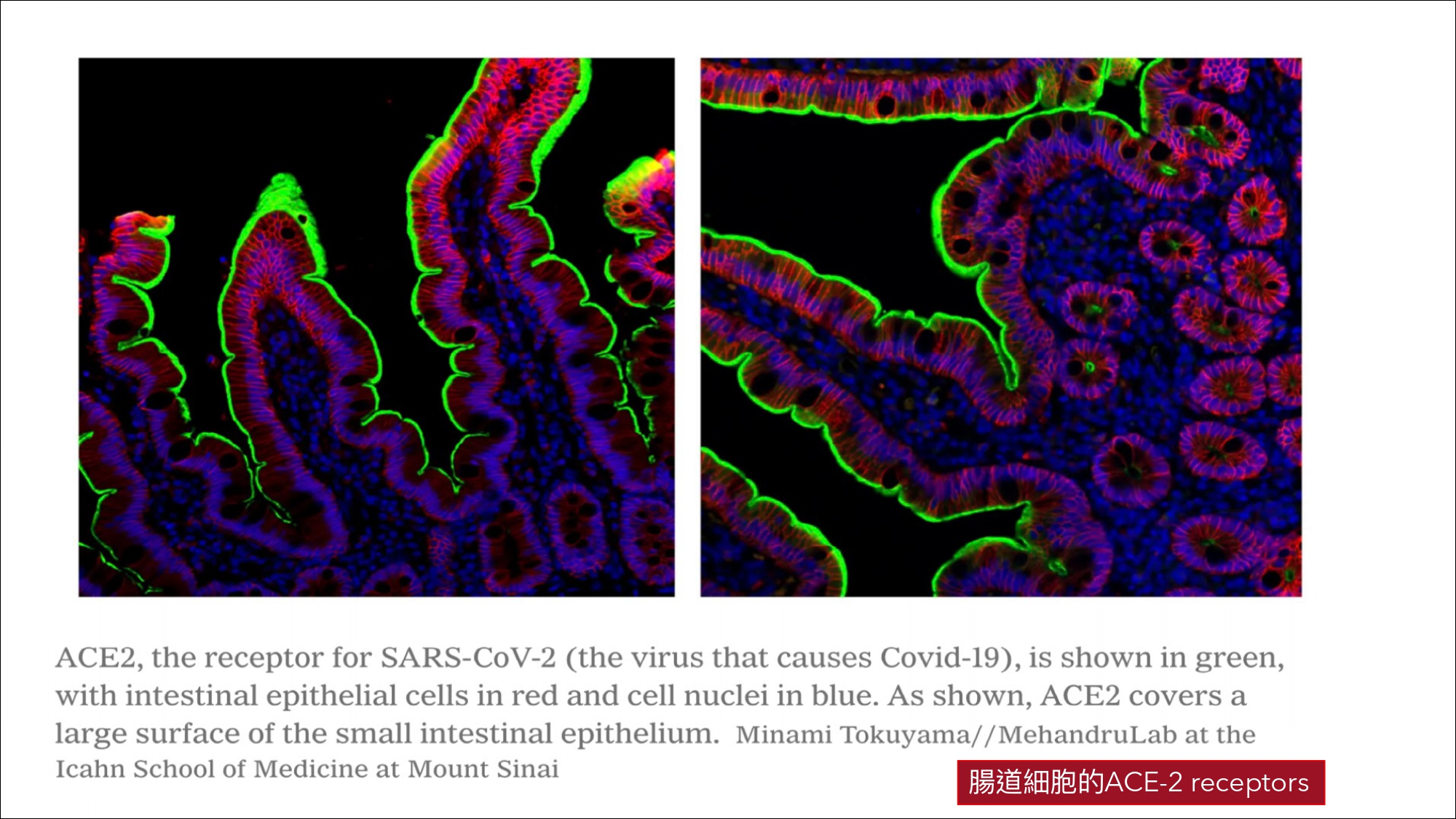

上圖螢光綠色部位(利用特殊螢光染色將ACE2接受體染色),小腸道上皮充滿了接受體,因此很容易受病毒感染,進一步引起腸道反應。

C、ACE2接受體在身體的分布

身體很多器官、組織都有ACE2接受體(特別是肺部、血管、以及腸胃道),因此容易受到病毒的攻擊。

2、SARS-COV2病毒感染造成Leaky gut & 腸道菌相失衡

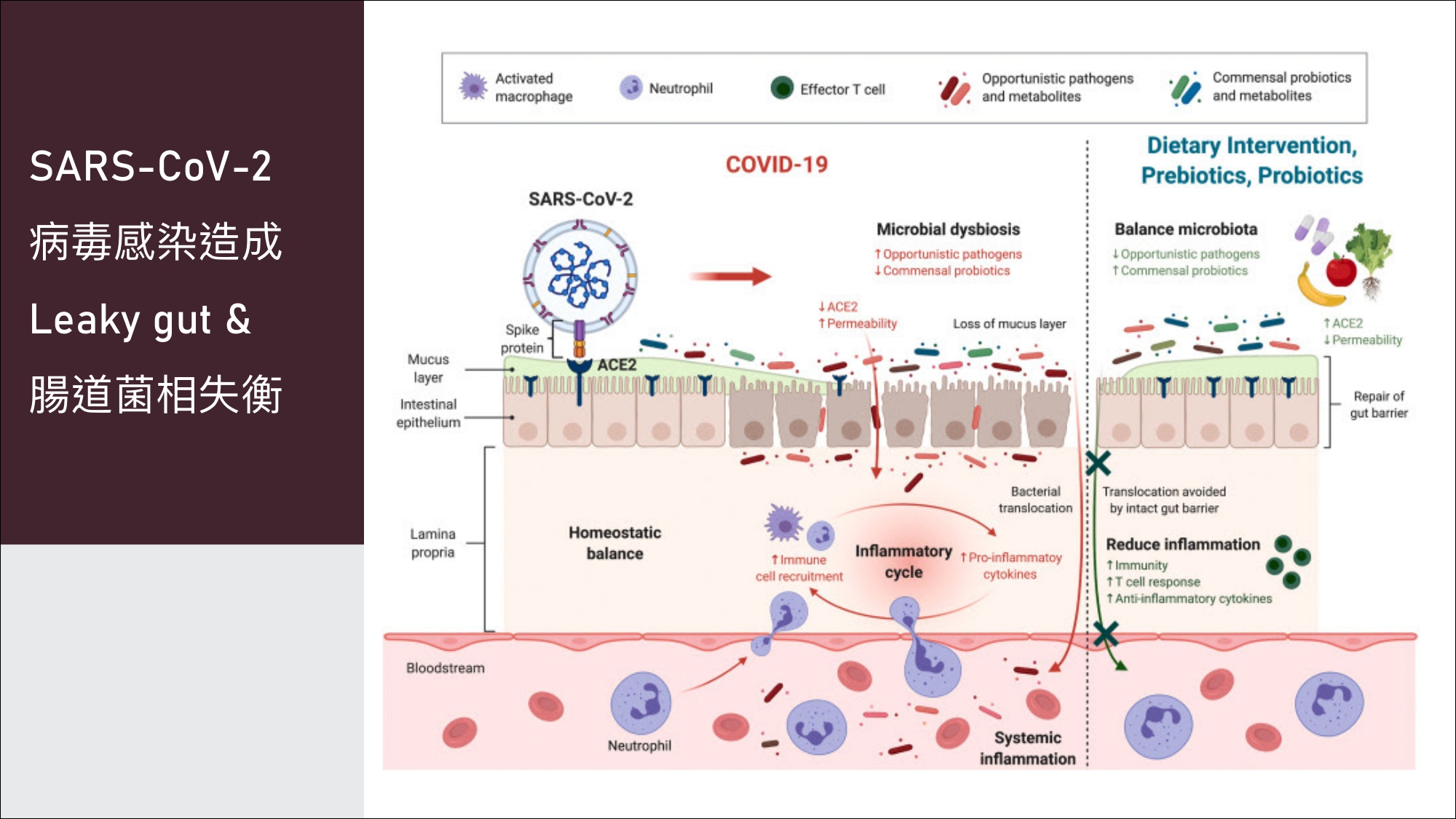

˙從下圖左邊開始:病毒經由ACE2接受體進入健康的腸道上皮細胞。

˙感染病毒後的上皮細胞開始出現輕微受傷、發炎現象。

˙上皮細胞上面的黏液層開始變薄(淡綠色區域)。

˙下圖中間、右邊:細胞與細胞之間的緊密連結(tight junction)變得鬆散,細胞間出現縫隙(之前直播談過的腸漏症概念),引起腸道通透性改變,不應該進入體內的物質經由縫隙滲入體內。

˙腸道附近的免疫細胞被啟動,於是免疫細胞開始往外作戰,導致局部發炎,導致腸漏現象更為嚴重。

這說明新冠肺炎感染之後,會造成:

A、細胞與細胞間的連結變得鬆散,引起腸漏症。

B、黏液層的改變導致腸道好壞菌變得失衡;而小腸受傷之後有些不正常的細菌增加了,大腸加上小腸,統稱為『腸道菌相改變』(dysbiosis)。

這些現象發生後,自然導致腸道功能受損,可能引起為食道逆流、以及其它腸胃道症狀。

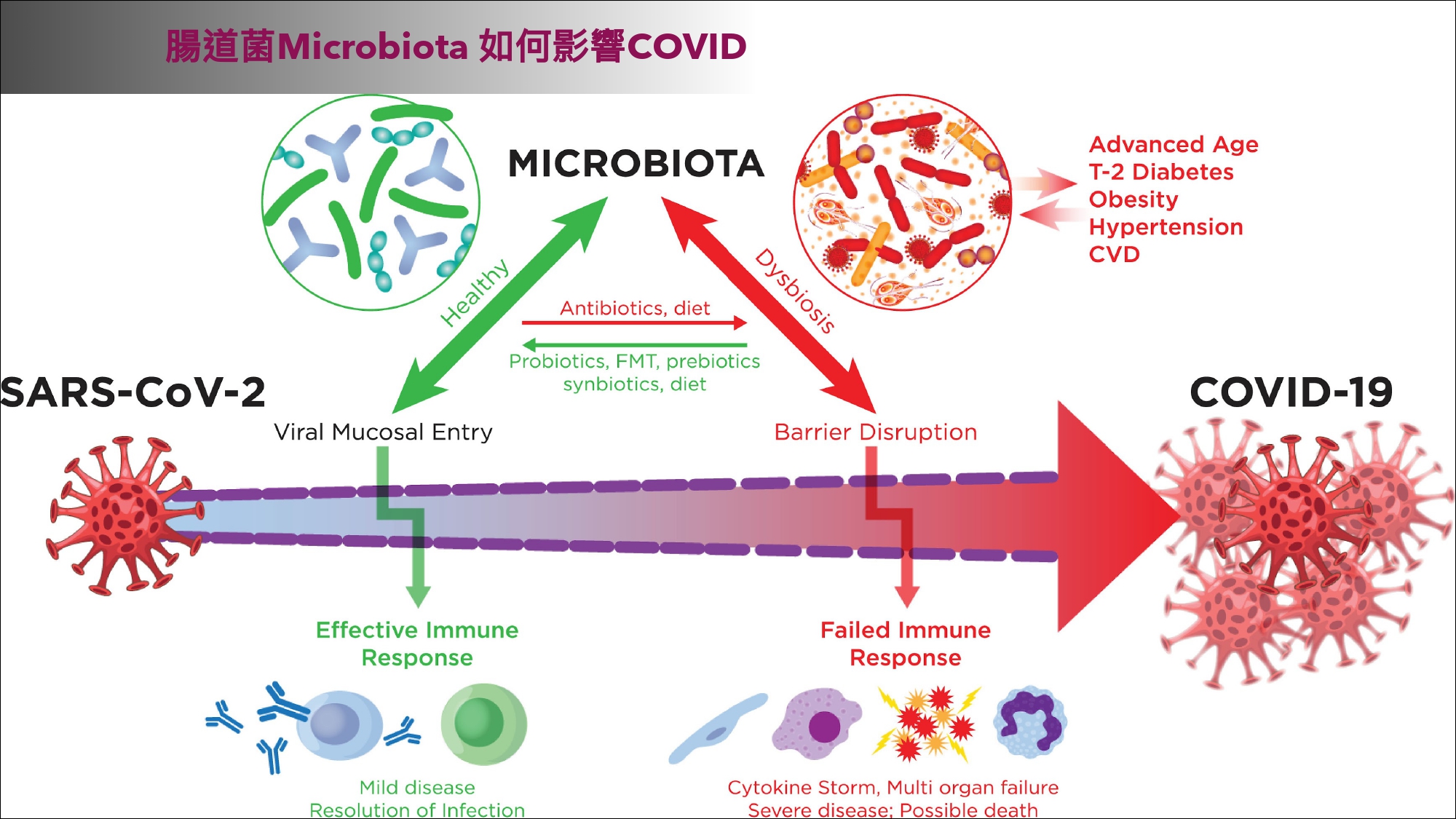

3、腸道菌Microbiota如何影響COVID?

˙如果腸道或腸道菌很健康,很快可以把進入腸道的新冠病毒趕走、抑制。

˙但如果腸道或腸道菌就不健康(例如,有糖尿病、肥胖、高血壓等慢性疾病),病毒會讓腸道通透性變得更加嚴重,會導致整體免疫反應更厲害。

˙不論是在急性期或慢性期,腸道菌相都是一非常重要的因素。

會不會得到新冠肺炎是一回事,這與生活習性有關。但以現在的研究認為,如果腸道(菌相)健康,得到重症、引發併發症、或長新冠的機會相對低很多。腸道的健康是一很好的保護機制。

腸漏症與菌相失衡的治療

39:50~45:50

前面提到很多長新冠的機制,但最重要的是如何治療,就是利用4R:

˙感染時比較不會有嚴重的症狀;

˙長期而言,也比較不會有長新冠的產生;

˙如果已經出現長新冠,好好運用4R,讓長新冠症狀的恢復更加快速。

1、Remove,移除。不好的物質儘量不要進入腸道。包含:

A、少吃高油、高醣、紅肉、高溫油炸等食物,儘量把這些從飲食中移除;

B、不要吃會導致過敏的食物;

C、不必要的藥物能免則免,例如,胃藥、PPI、避孕藥、抗生素、…。

2、Replace,取代。吃進來的是好的東西,用好的取代不好的。

A、高纖維質食物。吃菜不僅是為了自己的營養,更為了把腸道菌養好。

B、發酵類的食物,例如,優格、納豆、泡菜、味噌等,讓腸道菌相豐富、菌量比較多,讓腸道菌相維持健康的生態系。

3、Repair,修復。

A、左旋麩醯胺酸。很多食物含麩醯胺酸,也可以吃營養補充品。

B、維生素D。多曬太陽或吃營養補充品。

C、魚油。減少腸道發炎。可多吃魚,或吃營養補充品,魚油裡的EPA、DHA對腸道有修復作用

4、Rebalance,重新平衡。

可以補充益生菌。

唯有腸道菌相是自己可以改變、控制的,要調整腸道菌相就用4R。我們認為在進行4R一段時間之後,除了藥物,是讓腸道健康重建是相對重要的因素。

直播觀眾提問Q&A

1、新冠的腸道問題會不會跟腸漏症有相關呢?

49:00~49:26

2、腦霧的感覺是腦袋脹脹的嗎?因為我沒得過,所以不清楚腦霧的感覺。

49:27~50:00

3、請問李醫生怎麼改善腸躁症?

50:03~50:24

4、臉部長粉刺是否也跟腸道不健康有影響呢?

50:26~51:02

5、沒有吃早餐,空腹早餐只喝黑咖啡,是不是會影響腸道健康?

51:15~51:48

6、請問腸漏和大腸容易產生腺瘤或息肉的關聯性高嗎?

51:49~52:28

7、執行20-4斷食快半年 ,近期發現靠近幽門處有小部分胃潰瘍(檢測無幽門桿菌)是否是短時間內吃太多造成?因爲想說要攝取足夠蛋白質,所以肉也吃不少。

52:40~53:46

8、得了新冠,慢型直腸炎出血了怎麼辦,平時也是乖乖没亂吃什麼,怎麼止血,已經兩个月了,吃藥塗藥不管用。

53:50~54:35

9、請問魚油劑量是多少?是要EPA.DHA嗎?吃素者可吃什麼?

54:40~57:20

——————————————— The End ————————————————